ていていです。

「暗号資産って、なんとなく難しそう…」

そう感じている方は多いでしょう。

特に50代から暗号資産を始めようという方にとっては、不安や疑問が山ほどあるはずです。

でも、そのまま「難しそうだから無理かも」とあきらめてしまうのは、もったいないです。

私は50歳を過ぎてから暗号資産の勉強を始め、失敗もしながら経験を積んできました。

この記事では、私の経験をまじえながら、法定通貨(日本円など)と暗号資産との違いを、初心者でもわかるように丁寧に解説します。

読み終えたとき、あなたは「法定通貨と暗号資産の違い」がスッと理解でき、投資や資産運用の視点が少し広がるはずです。

結論を先に言うと、暗号資産と法定通貨は「優劣」で比べるものではなく、用途に応じて使い分けるのが正解です。

1. 暗号資産と法定通貨、どちらが優れている?

まず結論をはっきりさせます。

暗号資産と法定通貨の間に「絶対的な優劣」はなく、目的に応じて使い分けることが最適です。

- 日常生活・決済 : 法定通貨が圧倒的に便利

- 国際送金・資産分散 : 暗号資産が強みを発揮

これを前提に、それぞれの仕組み・特徴・メリット・デメリットを理解していきましょう。

2. 暗号資産とは何か?初心者にもわかる基本

① 暗号資産の定義としくみ

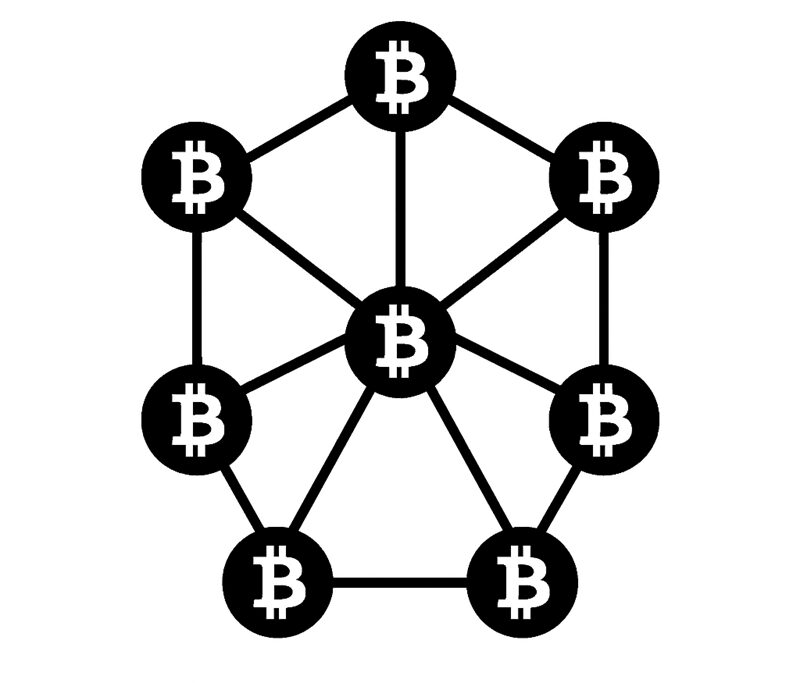

暗号資産とは、ブロックチェーンという技術を使って分散管理されるデジタル資産のこと。

発行主体が特定の国家や中央機関ではなく、プログラムやネットワーク参加者の合意で運用されます。

② 暗号資産の特徴

- 取引:24時間取引可能

- 安定性:価格変動(ボラティリティ)が大きい

- 構成:供給量があらかじめ決まっているものもある(例:ビットコイン)

- 用途:グローバルに送金可能、国境を超えた取引に強み

代表例も見ておきましょう:

- ビットコイン(BTC):最も有名で、暗号資産の代名詞(詳しくはこちら)

- イーサリアム(ETH):スマートコントラクト機能を持つプラットフォーム系(詳しくはこちら)

- ステーブルコイン(USDT/USDCなど):法定通貨と価値が連動しており安定性を重視

3. 法定通貨とは何か?基本を押さえる

① 法定通貨の定義としくみ

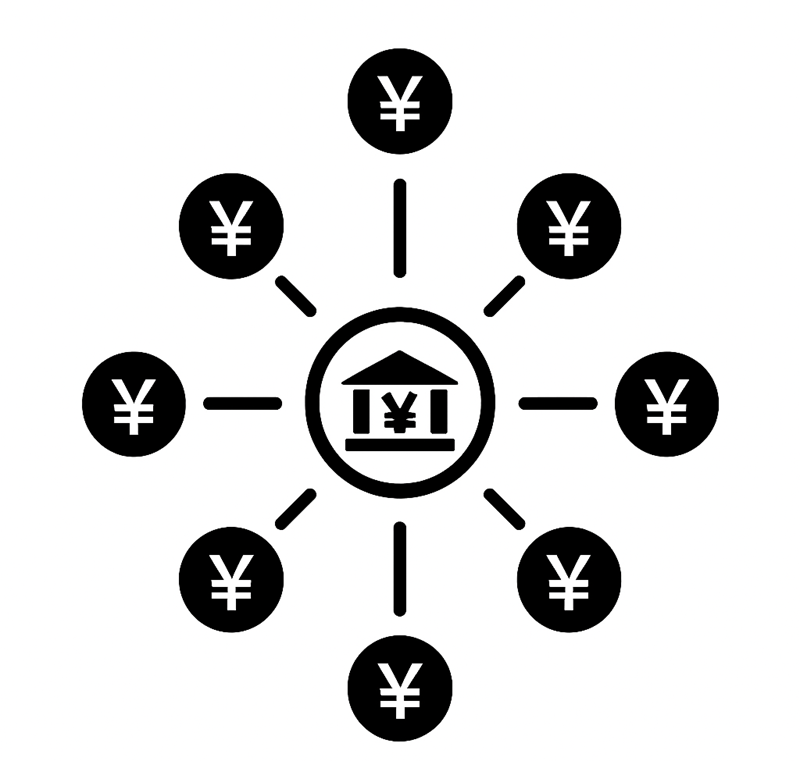

法定通貨とは、国の政府・中央銀行が発行し、その信用によって価値が保証される通貨です。

現金・預金・電子マネーなど、私たちが日常で扱う「お金」の主流。

② 法定通貨の特徴

- 発行主体:政府・中央銀行

- 安定性:価格変動は比較的緩やか(インフレ・為替の影響はあり)

- 構成:無制限に発行できる仕組みがあるため、金融政策で調整される

- 用途:国内決済・消費・貯蓄など

ただし、インフレや財政政策の影響を受けやすい点、通貨発行量のコントロールによる価値変動リスクなどは注意すべき点です。

4. 暗号資産 vs 法定通貨:5つのポイントで比較

下表は、暗号資産と法定通貨を比較したものです。

| 比較項目 | 暗号資産 | 法定通貨 |

|---|---|---|

| 発行主体・管理 | ブロックチェーン・分散型 | 中央銀行・政府 |

| 価値の裏付け | 需要と供給・信頼 | 国家の信用 |

| 価格変動 | 高い(揺れやすい) | 比較的安定(ただしインフレあり) |

| 流通範囲 | 国際的に使用可能 | 主に国内用途 |

| 取引時間 | 24時間可能 | 銀行営業時間に左右される |

この表からわかるように、得意な領域・欠点が異なります。使う場面で選択することが肝心です。

5. 暗号資産と法定通貨、それぞれのメリット・デメリット

① 暗号資産のメリット・デメリット

メリット

デメリット

② 法定通貨のメリット・デメリット

メリット

デメリット

6. 今後は「共存」の時代へ

暗号資産も法定通貨も、いずれかが完全に消えるわけではありません。

むしろ、適材適所で使い分ける共存時代がやってくると考えられます。

- 法定通貨:国家発行・安定性重視・日常決済向き

- 暗号資産:分散型・価格変動あり・投資・国際送金で強み

- 違いは「管理者」「価値の裏付け」「使える範囲」「価格変動」など

- 暗号資産だけ、法定通貨だけではなく、「併用」「使い分け」が賢い戦略

- 将来を見据えて、CBDCやステーブルコインにも注目

将来的には、私たちが「財布の中身」のように使い分けていく時代が来るでしょう。